過去の活動

令和6年度

2月3日(月)に「深めよう 絆 にいがた県民会議 第2回総会」を開催しました。

新潟県庁西回廊2階 講堂を会場にして、「深めよう 絆 にいがた県民会議 第2回総会」を開催

しました。詳細は、下記報告書を御覧ください。

「令和6年度 深めよう 絆 にいがた県民会議 第2回総会開催報告」はコチラ

11月16日(土)に「こどもディスカッション~いじめ見逃しゼロ 県民の集い~」を開催します。

令和6年度の「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」は、「教育の日」記念イベントの第2部として開催します。

子どもたちが「みんなが楽しく過ごせる学校って、どんな学校?」をテーマにディスカッションを行います。当日は、会場参加(入場無料)のほか、ライブ配信も行います。

ディスカッションの様子は、翌日以降、YouTube公式チャンネルでライブ配信し、その後も動画を配信します。

会場、オンラインともに、事前申込が必要となります。

詳細は、下記案内チラシを御覧ください。

新潟県教育の日記念イベントの案内チラシはコチラ

参考(11月16日以降に視聴可能)

新潟県いじめ見逃しゼロチャンネル

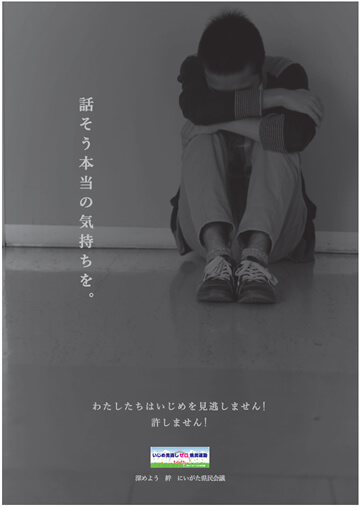

令和6年度「いじめ見逃しゼロ県民運動」ポスターを掲示してもらいました。

深めよう 絆 にいがた県民会議は、「いじめ見逃しゼロ県民運動」の啓発のために展開するPRポスターのモデルとして、アルビレックス新潟 石山 青空 選手とアルビレックス新潟レディース 田中 聖愛 選手を起用しました。

「いじめ見逃しゼロ強調月間」にあたる6月に、新潟県内の小中高校を中心に、1,000か所以上に掲出されます。

※ 一般の方向けのポスター譲渡は行っておりません。

「いじめ見逃しゼロ県民運動 県民サポーター募集カード」について

「いじめ見逃しゼロ」の気運を社会全体で高めていくため、 県民サポーターを募集しています。カードには、表面はポスターデザイン、 裏面に県民サポーター募集要項が掲載されており、「いじめ見逃しゼロキャラバン」や「県民講座」等の参加者及び関係機関に配布されます。

(表面)

(裏面)

令和5年度

『深めよう 絆 にいがた県民会議構成団体等一覧』、『令和5年度「いじめ見逃しゼロ県民運動」企業・団体等サポーター一覧』

『いじめ見逃しゼロ県民会議リーフレット』

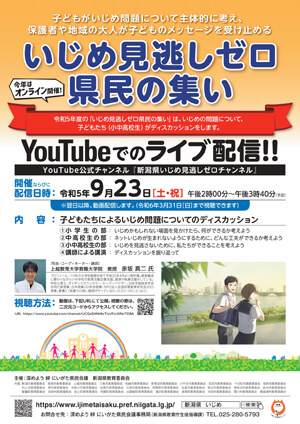

9月23日(土)に「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」を開催しました。

令和5年度の「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」では、オンラインで、いじめの問題について、子どもたちがディスカッションを行います。ディスカッションの様子は、YouTubeでライブ配信し、その後も動画を配信します。

令和5年度「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」の案内チラシはコチラ

内容

① 小学生の部:いじめかもしれない場面を見かけたら、何ができるか考えよう。

② 中高生の部:ネットいじめが生まれないようにするために、どんな工夫ができるか考えよう。

③ 小中高校生の部:いじめを見逃さないために、私たちができることを考えよう。

④ 講師による講演:ディスカッションを振り返って。

令和5年度「いじめ見逃しゼロ県民運動」ポスターを掲示してもらいました。

深めよう 絆 にいがた県民会議は、「いじめ見逃しゼロ県民運動」の啓発のために展開するPRポスターのモデルとして、アルビレックス新潟 三戸 舜介 選手とアルビレックス新潟レディース 白沢 百合恵 選手を起用しました。

1 ポスターについて

「いじめ見逃しゼロ強調月間」にあたる6月に、新潟県内の小中高校を中心に、1,000か所以上に掲出されます。

※ 一般の方向けのポスター譲渡は行っておりません。

2 いじめ見逃しゼロ県民運動 県民サポーター募集カードについて

「いじめ見逃しゼロ」の気運を社会全体で高めていくため、 県民サポーターを募集しています。カードには、表面はポスターデザイン、 裏面に県民サポーター募集要項が掲載されており、「いじめ見逃しゼロキャラバン」や「県民講座」等の参加者及び関係機関に配布されます。

令和5年度「いじめ見逃しゼロキャラバン」「県民講座」を募集しました。

深めよう絆にいがた県民会議では、現在「キャラバン」「県民講座」を募集しました。

①「いじめ見逃しゼロキャラバン」→児童生徒対象

・「いじめ見逃しゼロスクール集会」への参加や「出前授業」等、学校のニーズに合わせた様々な方法により、児童生徒や教職員にいじめ防止、いじめへの対応方法などを訴える。

②「県民講座」→保護者、地域住民等対象

・学校、市町村、地域コミュニティー等が実施するいじめ問題等に関する講演や研修会等で、保護者や地域住民の参加があるものに対して、助成・支援を行う。

令和4年度

『深めよう 絆 にいがた県民会議構成団体等一覧』、『令和4年度「いじめ見逃しゼロ県民運動」企業・団体等サポーター一覧』

『深めよう 絆 にいがた県民会議構成団体等一覧』と『令和4年度「いじめ見逃しゼロ県民運動」企業・団体等サポーター一覧』を掲載します。

9月17日(土)に「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」が実施されました。

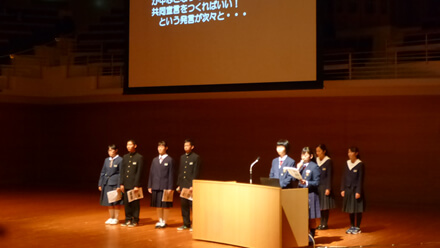

県民全体でいじめ問題について考える「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」が、9月17日(土)に公開会場での聴講とオンラインで実施されました。

第1部では、学校・団体による取組として、新潟商業高等学校のダンス、新潟県人権・同和センターの意見発表、阿賀野市立堀越小学校による分田小学校との統合に向けた仲間づくりの発表がありました。

第2部では、事前に小学校4年生から高校3年生を対象に実施したアンケート結果(アンケート結果はこちら)を活用し、8人の小・中・高校・中等教育学校の児童生徒が「どんなときに、どうして相談しづらいのか」「大人に知ってほしいこと・わかってほしいこと・やってほしいこと」をテーマにディスカッションを行いました。

参加者からは「いじめについて相談したときに、大人には一番の見方でいてほしい」などの意見が出されました。その後、講師・司会・コーディネーターである國學院大學の杉田洋教授から振り返り及び講評があり、結びにはシンガーソングライターのTSUNEIさんによるミニライブがありました。

「県民の集い」の動画は、10月16日(日)までの1か月間、YouTubeで2,629回視聴していただきました。

令和4年度「いじめ見逃しゼロ県民運動」ポスターを掲示してもらいました。

6月のいじめ見逃しゼロ強調月間にあわせて、各学校や一部のコンビニエンスストア等で「いじめ見逃しゼロ県民運動」のポスターを掲示してもらいました。

令和4年度のポスターのモデルは、県民運動の個人サポーターでプロサッカー選手、アルビレックス新潟、キャプテンの千葉和彦選手です。

深めよう 絆 にいがた県民会議

「深めよう 絆 にいがた県民会議」第1回総会を開催しました。

5月23日(月)、令和4年度 「深めよう 絆 にいがた県民会議」第1回総会をオンラインにより開催しました。(配信会場及び公開視聴会場は、新潟県自治会館)

新潟県で取り組んでいる「いじめ見逃しゼロ県民運動」の推進母体が、「深めよう 絆 にいがた県民会議」です。現在、56の構成団体から組織され、運動の趣旨に賛同する企業・団体サポーターや個人サポーターから協賛・支援をいただいています。

総会での主な決定事項

- 基本方針

①県民運動の広がりは、児童生徒の健全な育成につながることから、広く県民に運動の趣旨を周知し、県民の理解と参加を促す。

②県民運動の構成団体や協賛企業・団体等と県教育委員会が協同して企画・運営する活動を展開する。

③児童生徒に直接語り掛けたり、家庭や地域に対して行ういじめ問題に関する取組等への支援や助成を行ったりして、学校や児童生徒に安心感と元気を届ける。

④ICTの活用等により、効果的な取組の創出や充実を図る。

- 「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」

・開催期日:令和4年9月17日(土)

・計画概要:子どもがいじめの問題について主体的に考えることができるような機会にするとともに、保護者や地域の大人が子どものメッセージを受け止め、社会全体でいじめ見逃しゼロの機運が醸成されるような機会とすることをめざす。

- 訪問活動及び各種研修会への支援

①「いじめ見逃しゼロキャラバン」

・「いじめ見逃しゼロスクール集会」への参加や「出前授業」等、学校のニーズに合わせた様々な方法により、児童生徒や教職員にいじめ防止、いじめへの対応方法などを訴える。

②県民講座

・学校、市町村、地域コミュニティー等が実施するいじめ問題等に関する講演や研修会等で、保護者や地域住民の参加があるものに対して、助成・支援を行う。

- 県民サポーターの募集

・県民運動のLINE公式アカウントやメール配信システムによって、県民サポーターを募集(会費不要)する。

・県民サポーターにはSNS及びメールを通じて、定期的に県民運動に関する情報や活動等の案内を配信する。

・県民サポーターが主体的に県民運動に参加する方法を提案(例 それぞれの得意分野を生かして県民運動へ協力する等)する。 - 企業・団体サポーターとの連携

・県民サポーターの周知、登録についての協力を依頼する。

・県民運動への積極的な協力を希望する企業・団体サポーターに、各種取組への協力を依頼する。 - 広報・啓発活動

・啓発ポスターを学校や教育関係機関、県民運動の構成団体、協賛企業・団体等に配付する他、強調月間にコンビニエンスストアにおいて掲出する。

・企業・団体サポーターに対し、県民運動の協賛団体としての認定証を発行する。

・企業・団体サポーターに対し、県民運動のロゴ、バナーの使用を依頼する。

・個人サポーターや企業・団体サポーターに、「いじめ見逃しゼロ コラム」への寄稿を依頼する。

講演

- 演題 「いじめから協働への地域課題解決学習」

- 講師 雲尾 周 様(新潟大学 教職大学院 准教授)

令和3年度

令和3年9月18日(土)に「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」を開催しました。

令和3年度の県民の集いは、新型コロナウイルス感染防止のため、令和2年度同様、参集型ではなく、オンラインで実施しました。「いじめを受けている友だちのために私たちができること」をテーマに、小中高校生がディスカッションをしている様子をYouTubeで配信しました。

令和3年度「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」の案内はコチラ

○テーマ「いじめを受けている友だちのために、私たちができること」

子どもたちが、いじめの問題について、自分たちにできること、社会でできること、様々な観点から、子どもたちが真剣にいじめの問題について議論しました。

○ライブ配信を、令和3年9月18日(土)午後2時00分~午後3時00分に行い、その後1か月の動画の視聴期間を設けました。総視聴回数は1,899回となり、令和2年度の1,522回を超える結果となりました。ご視聴ありがとうございました。

令和3年度「いじめ見逃しゼロ県民運動」ポスターを貼ってもらいました。

6月のいじめ見逃しゼロ強調月間にあわせて、各学校や一部のコンビニエンスストア等で「いじめ見逃しゼロ県民運動」のポスターを貼ってもらいました。

令和3年度のポスターのモデルは、県民運動の個人サポーターでプロサッカー選手、アルビレックス新潟、キャプテンの堀米悠斗選手です。

令和3年度「いじめ見逃しゼロ」ポスターはコチラ

堀米選手のメッセージカードはコチラ

深めよう 絆 にいがた県民会議

「深めよう 絆 にいがた県民会議」第1回総会を開催しました

5月24日(月)、令和3年度 「深めよう 絆 にいがた県民会議」第1回総会をオンラインにより開催しました。(配信会場及び公開視聴会場は、新潟県自治会館)新潟県で取り組んでいる「いじめ見逃しゼロ県民運動」の推進母体が、「深めよう 絆 にいがた県民会議」です。現在、56の構成団体から組織され、運動の趣旨に賛同する企業・団体サポーターや個人サポーターから協賛・支援をいただいています。

総会での主な決定事項

- 基本方針

①県民運動の広がりは、児童生徒の健全な育成につながることから、広く県民に運動の趣旨を周知し、県民の理解と参加を促す。

②県民運動の構成団体や協賛企業・団体等と県教育委員会が協同して企画・運営する活動を展開する。

③児童生徒に直接語り掛けたり、家庭や地域に対して行ういじめ問題に関する取組等への支援や助成を行ったりして、学校や児童生徒に安心感と元気を届ける。

④ICTの活用等により、効果的な取組の創出や充実を図る。(新規)

- 「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」

・開催期日:令和3年9月18日(土)

・計画概要:いじめ問題に関する、オンラインによるディスカッション等を実施し、その様子等を動画配信

- 訪問活動及び各種研修会への支援

①「いじめ見逃しゼロキャラバン」

・「いじめ見逃しゼロスクール集会」への参加や「出前授業」等、学校のニーズに合わせた様々な方法により、児童生徒や教職員にいじめ防止、いじめへの対応方法などを訴える

②県民講座

・学校、市町村、地域コミュニティー等が実施するいじめ問題等に関する講演や研修会等で、保護者や地域住民の参加があるものに対して、助成・支援を行う

- 県民サポーターの募集

・県民運動のLINE公式アカウントやメール配信システムによって、県民サポーターを募集(会費不要)

・県民サポーターにはSNS及びメールを通じて、定期的に県民運動に関する情報や活動等の案内を配信

・県民サポーターが主体的に県民運動に参加する方法を提案(例 それぞれの得意分野を生かして県民運動へ協力する等) - 企業・団体サポーターとの連携

・県民サポーターの周知、登録についての協力を依頼

・県民運動への積極的な協力を希望する企業・団体サポーターに、各種取組への協力を依頼 - 広報・啓発活動

・啓発ポスターを学校や教育関係機関、県民運動の構成団体、協賛企業・団体等に配付する他、強調月間にコンビニエンスストアにおいて掲出

・企業・団体サポーターに対し、県民運動の協賛団体としての認定証を発行

・企業・団体サポーターに対し、県民運動のロゴ、バナーの使用を依頼

・個人サポーターや企業・団体サポーターに、「いじめ見逃しゼロ コラム」への寄稿を依頼

講演

- 演題 「地域社会における学校・家庭・地域のいじめ防止対策の連携」

- 講師 上越教育大学 いじめ・生徒指導研究センター長

令和2年度

「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」講演会動画を配信しました。

9月22日(火・祝)に行われた、令和2年度「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」講演会の動画を、9月22日~10月21日の1か月間、YouTube「いじめ見逃しゼロチャンネル」にて配信しました。

今年度の「県民の集い」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年のような集会形式ではなく、講演会の動画を配信する形となりました。

講師は、いじめ防止活動等に取り組む一般社団法人HLA(ヒューマンラブエイド)の共同代表をつとめる仲野繁氏、刀根麻理子氏です。講演では、仲野氏が、東京都足立区立辰沼小学校長時代に実践した子ども主体のいじめ防止活動の紹介を通じて、学校・家庭・地域がいじめの未然防止にどのようにかかわればよいか、熱く語られました。

講演会は、1か月の動画配信で、前年度の参加人数の3倍にあたる約1500人の方々に視聴していただきました。

コロナに関するいじめなど、新たないじめの形が現れつつある今だからこそ、多くの方々がいじめの問題に大きな関心をもってほしいと願っています。

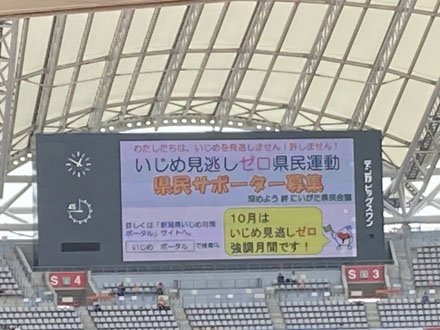

ビッグスワンで「いじめ見逃しゼロ キャラバン」を行いました。

10月4日(日)、さわやかな秋晴れのもと、デンカビッグスワンスタジアムで行われたアルビレックス新潟J2戦(FC町田ゼルビア戦)において、「いじめ見逃しゼロ キャラバン」がPR活動を行いました。

「いじめ見逃しゼロ県民運動」の青いジャケットを着た事務局員が、サッカー観戦に訪れた方々に、いじめなどの相談窓口が書かれた「相談ダイヤルカード」を配布しました。

試合開始の直前には、スタジアムの巨大な電光掲示板に「いじめ見逃しゼロ県民運動」の県民サポーター募集メッセージが紹介され、県民運動のPRに一役買っていました。

スポーツのフェアプレー精神とともに、いじめ見逃しゼロの優しいメッセージが多くの方々に届くことを願っています。

令和2年度「いじめ見逃しゼロ県民運動」ポスターを貼ってもらいました。

6月のいじめ見逃しゼロ強調月間にあわせて、各学校や一部のコンビニエンスストア等で「いじめ見逃しゼロ県民運動」のポスターを貼ってもらいました。

令和2年度のポスターのモデルは、県民運動の個人サポーターでプロサッカー選手、アルビレックス新潟の早川史哉さんです。

令和2年度「いじめ見逃しゼロ」ポスターはコチラ

早川選手のメッセージカードはコチラ

深めよう 絆 にいがた県民会議

第1回「深めよう 絆 にいがた県民会議」総会は、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から総会を中止し、書面での報告、審査となりました。

令和2年度の活動概要

※コロナウイルス感染症流行の状況により変更の可能性があります。

- いじめ見逃しゼロ 県民の集い

〇期日 令和2年9月22日(火・祝)

〇内容 講演会(全体での集会を避け、講演のweb配信などの対応を検討中) - いじめ見逃しゼロキャラバン

〇学校訪問では、「いじめ見逃しゼロスクール集会」への参加や「出前授業」等、学校のニーズに合わせた様々な方法により、児童生徒や教職員にいじめ防止、いじめへの対応方法、SOSの出し方、ネット依存・ゲーム障害の防止等を訴える。

〇広報活動の許可を得たイベント(地域コミュニティー主体のイベントを含む)に出向き、県民サポーター募集カードや、県民運動の紹介リーフレット等を配布。 - 県民講座

〇学校、市町村、地域コミュニティー等が実施するいじめ問題等に関する講演や研修会等で、保護者や地域住民の参加があるものに対して、助成・支援を行う。

〇講演や研修会等の内容は、いじめ問題、命の大切さ、ネットトラブル防止、家庭教育、ネット依存・ゲーム障害の防止等とする。

〇就学時健診やPTA総会等において保護者にいじめ問題等について講話をする。 - 県民サポーターの募集

〇県民サポーターには定期的に県民運動に関する情報や活動の案内、いじめ問題等に関する情報を発信。

〇LINEに加え、今年度はメール配信システムも利用。

〇県民サポーターへは、「県民の集い」や「いじめ見逃しゼロキャラバン(イベント訪問)」などへ参加を呼び掛ける。 - 広報・啓発活動

〇ポスターを学校や教育関係機関、県民運動の構成団体、協賛企業・団体等に配付。6月・10月の強調月間にコンビニエンスストアでポスターを掲出。 - 協賛団体・個人サポーター拡大

令和元年度

「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」の開催

標記の集いを別紙案内チラシのとおり開催いたしました。

この集いでは、講演会やパネルディスカッションの他に、展示ブースやミニ講座などを開設し、いじめ問題について学校・家庭・地域がともに考え、「いじめをしない、見逃さない、許さない」との思いを共有し、集いで得たことをさらに広げていただくことを目的としております。

企業・団体等サポーター一覧

令和元年度 「いじめ見逃しゼロ県民運動」企業・団体等サポーター一覧

第1回「深めよう 絆 にいがた県民会議」総会を開催しました

5月28日(火)、新潟県自治会館を会場に、令和元年度 第1回「深めよう 絆 にいがた県民会議」総会を開催しました。新潟県で取り組んでいる「いじめ見逃しゼロ県民運動」の推進母体が、「深めよう 絆 にいがた県民会議」です。現在、56の構成団体から組織され、運動の趣旨に賛同する企業・団体サポーターや個人サポーターから協賛・支援をいただいています。

総会での決定事項

- 「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」の開催

・9月23日(月) 午後1時30分~午後4時05分(予定)

・長岡リリックホール

・講演会:尾木直樹 氏(教育評論家、法政大学特任教授)

・ブース、ミニ講座:構成団体、協賛団体・企業等による企画等 - 県民サポーターの募集

・SNS上に県民運動の公式アカウントを作成し、県民サポーターを募集

・SNSを通じて、定期的に県民運動に関する情報や活動等の案内を送信

・県民運動に対する理解や関心を深め、活動への参加協力を依頼 - 「いじめ見逃しゼロ キャラバン」の実施

・校種を問わず、学校のニーズ(出前授業、集会への参加等)に合わせてキャラバン隊が訪問

・学校以外にもイベント会場などでキャラバン活動を実施

・県民運動の構成団体や個人サポーター等と共に訪問 - いじめ対策等に関する県民講座の開催(6~12月)

・学校、市町村等が企画する、保護者、地域住民を対象とした「いじめ対策」に関する研修会や講演会に助成 - いじめ防止に関するリーフレットの配付(6月)

・配付対象:小1、小4、中1、高1 - 多様な広報活動

・コンビニエンスストア等へのポスター掲示、のぼり旗やマグネットシートの掲出等 - 協賛団体・企業、個人サポーターの拡大

講演

講演 「つながり、動き、響き合う社会の実現」

講師 上越教育大学 准教授 山田 智之 様

<主な内容>

- 我々の社会は、みんなと一緒であることが求められると思い込み、孤独を恐れる人が増加している。孤独と孤立は違う。

- いじめの原因と背景の一つとして、人の心の中に潜む差別意識がある。

- つながり、動き、響き合う社会の実現のためには、「学びを自信に!協力を喜びに!違いを豊かさに!」という考え方が大切である。

第2回「深めよう 絆 にいがた県民会議」総会を開催しました

令和2年1月16日(木)、新潟県自治会館を会場に、令和元年度第2回「深めよう 絆 にいがた県民会議」総会を開催しました。まず、今年度の「いじめ見逃しゼロ県民運動」について、各事業の担当者等が取組概要を報告しました。次に、運営委員会より今年度の成果と課題について報告がありました。そして、事務局より令和2年度の取組の方向について説明があり、質疑応答が行われました。

- 今年度事業の取組概要報告

ア 「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」

実行委員より報告

イ 「いじめ見逃しゼロキャラバン」

新潟県警察本部、事務局より報告

ウ 県民講座

事務局より報告

エ 県民サポーターの募集

事務局より報告

オ 広報・啓発活動

新潟県労働金庫様、事務局より報告 -

令和元年度「深めよう 絆 にいがた県民会議」協賛金会計中間報告

事務局より報告 -

運営委員会の報告(今年度の成果と課題)

運営委員、事務局より報告 -

令和2年度「いじめ見逃しゼロ県民運動」の取組の方向

今年度見直しを行った基本方針や各事業を継続・拡充することを確認

【基本方針】

①県民運動の広がりは、児童生徒の健全な育成につながることから、広く県民に運動の趣旨を周知し、県民の理解と参加を促す。

②県民運動の構成団体や協賛企業・団体等と県教育委員会が協同して企画・運営する活動を展開する。

③児童生徒に直接語り掛けたり、家庭や地域に対して行ういじめ問題に関する取組等への支援や助成を行ったりして、学校や児童生徒に安心感と元気を届ける。

平成30年度

第1回 深めよう 絆 にいがた県民会議

6月4日(月)、新潟県自治会館を会場に、「平成30年度 第1回 深めよう 絆 にいがた県民会議」を開催しました。新潟県で取り組んでいる「いじめ見逃しゼロ県民運動」の推進母体が、「深めよう 絆 にいがた県民会議」です。現在、56の構成団体から組織され、運動の趣旨に賛同する企業・団体サポーターや個人サポーターから協賛・支援をいただいています。

総会での決定事項

- 「深めよう 絆 県民の集い」の開催

「自他の命の大切さ」をテーマに、以下のとおり開催します。

〈上越地区〉 9月15日(土) 上越文化会館

〈中越地区〉 9月26日(水) 長岡リリックホール

〈下越地区〉 10月13日(土) 胎内市産業文化会館 - 県民講座の開催

保護者、一般を対象にした、いじめ問題や命の大切さ等に関する講座を、構成団体や大学等との連携により開催します。 - 県内を巡るキャラバンの実施

9月~11月にかけて、県民運動の構成団体や個人サポーター等と共に、中学校・高校各10校を訪問します。また、学校以外にキャラバン活動を広げていきます。 - いじめや自殺防止に関するリーフレットの配付

- 多様な広告媒体を活用した広報・啓発活動

- ホームページ「新潟県いじめ対策ポータル」による情報発信の拡充

- 企業・団体サポーター等の拡大

- 運営委員会の開催

講演

新潟市アグリパーク教育ファーム 園長 真柄正幸 様を講師に、「子どもの生きる力と社会性を育む~地域・保護者・学校総ぐるみの取組~」と題した御講演をいただきました。

<主な内容>

- 生きる力、社会性は、学校・家庭・地域が連携、協働して育まれる。

- 子どものために、子ども起点で考える。

- 一年勝負で本気で子どもと関わり、向き合う。

- 同じことを繰り返さず、創造し、変えていく。

- 子どもにとって望ましい環境を、大人がつくっていく。

第2回 深めよう 絆 にいがた県民会議

12月20日(木)、新潟県自治会館を会場に、「平成30年度第2回深めよう絆にいがた県民会議」を開催しました。まず、今年度の「いじめ見逃しゼロ県民運動」について、各事業の担当者等が成果と課題を報告しました。次に、12年目を迎えた「県民運動」を見直し、今後の運動の方針を検討するために開かれた「運営委員会」の報告が行われました。そして、来年度の「県民運動」の取組を審議し、参加者から活発な意見交換が行われました。

今年度事業の報告

- 「深めよう絆県民の集い」

上越・中越・下越の各教育事務所より報告 - 「県民講座」

新潟県婦人連盟、新潟県小中学校PTA連合会より報告 - 「いじめ見逃しゼロキャラバン」

新潟県警察本部、事務局より報告 - いじめや自殺防止に関するリーフレットの配付

事務局より報告 - 多様な広告媒体を活用した広報・啓発活動

事務局より報告 - 企業・団体サポーター等の状況

事務局より報告 - 運営委員会の開催

運営委員より報告

来年度の方向

- 県教委主導の運動から、構成団体・協賛企業・個人サポーターが協同して企画・運営する運動を展開する。

「県民の集い」では、構成団体・協賛団体等による「実行委員会」を立ち上げる。

「いじめ見逃しゼロキャラバン」では、個人サポーター・協賛団体等の参加を募る。 - SNS等、様々な媒体を活用し、今まで以上に広く県民に周知し、県民の理解と参加を促す。

県民からのサポーターを募集し、LINE等のSNSを活用して、いじめ防止に関する情報の提供や県民運動への活動参加を募る。 - 学校の様々な場面に出向き、児童生徒に直接語り掛け、安心感と元気を届ける。

キャラバン活動では、学校の要望に応じて、出前授業や休み時間・放課後等の訪問等を行う。 - 学校等のいじめ対策への支援や助成を行う。

「県民講座」の対象を、学校・市町村が計画するいじめ対策に関する研修会等に広げて実施する。

第1回 県民講座

6月11日(月)、上越市のホテルハイマートを会場に、「第1回県民講座」を開催しました。今回は、新潟県婦人連盟と連携して、家庭教育について考える講演会を行い、約230名が参加されました。

横澤 富士子 様(糸魚川市子どもの主任教育相談員、上級教育カウンセラー)を講師に、「子どもの本音と大人の本音 ~心をひらく聴き方のコツ~」と題した御講演をいただきました。

御講演の主な内容

子どもは、自分の感情をしっかりと受け止めて共感してもらえた体験をもっていると、感情のコントロールができるようになる。親は、子どもの感情<嬉しい、悲しい、怖い、怒りなど>をしっかり受け止めて、待つことが大切である。

親に依存し十分に甘えた子どもは、安心・安定したやる気と意欲をもち、自立に向かう。自立は、時に反抗することにつながるが、甘えと反抗を繰り返すことで心が成長する。

感情のコントロールができるようになるために、次のことが必要である。

- 乳幼児期に親の愛情に浸り、甘えることが必要である。愛着形成が人格形成の根っこの部分になる。

- 早寝、早起き、おいしい朝ご飯が必要である。おいしいとは、タンパク質のおかずがあるということ。

- 自己肯定感を獲得することが必要である。それは、自分の好きなところと嫌いなところを、自分で受け入れていることである。

- 我慢ができることが必要である。子どものわがままに対して、だめなことはだめ!と覚悟をもった家庭生活であること。子どもは絶対に見捨てない、信頼できる他者の存在が安定することにつながる。

聴き方のコツは、次の4つである。

- 黙って聴く。

- うなずきながら聴く。

- やさしさと思いやりをもって聴く。

- 相手の気持ちを受け止める。そして、待つ。

第2回 県民講座

11月17日(土)、リージョンプラザ上越を会場に県民講座を開催しました。今回は新潟県小中学校PTA連合会と連携して、特別支援教育について考える講演会を行い、約100名が参加されました。

講師として、新潟県教育庁義務教育課特別支援教育推進室室長大竹嘉則様と、指導主事疋田敦士様のお二人から、「気になる子供の理解と支援」と題した御講演をいただきました。

御講演の主な内容

しばしば「つい、思わず」行動してしまう子どもは、有効な解決策がないまま、途方に暮れ、自分に対して否定的になってしまいます。それを指摘されれば、反抗、無反応などの行動をとらないと、自分の身を守れなくなってしまいます。

気になる行動を軽減するための支援は、まずは共感し、目標に向かえるようにします。目標は、小さく刻み、少し気をつければできるようなレベルの積み重ねにします。最初から完全な状態を求めないことがコツです。そして、できたら必ず称賛します。次の目標へのエネルギーになります。

- 原則その1

行動目標は、スモールステップで立てましょう。 - 原則その2

行動改善のためには、心のエネルギーがたくさん必要です。それぞれの子どもには、必ず「よいところ」があります。日頃から、その点を大いに評価して、自己肯定感を高めるようにしましょう。 - 原則その3

仮に、スモールステップの目標でさえできなかったり、不確実な場合でも、「そんなこともできないの」といった発言は避けましょう。その場合は基本に立ち返り、共感から再スタートしましょう。 - 原則その4

スモールステップの目標となっているかどうか、時には周りの大人に話して確認してみましょう。 - 原則その5

共感すること、目標を考えること、称賛することには、多くのエネルギーを要します。支援者自身の頑張りへの評価の機会を確保し、支援者自身への十分なご褒美も省略しないようにしましょう。

- 発達障がい等の特性への関心が高まった。

- 望ましい支援の具体的なイメージが分かった。

- いじめ・不登校・家庭崩壊・虐待等につながる可能性が高いので、発達障がいについての研修を継続し、郡市P連や単位PTAでの研修を促したい。

平成29年度

県民への広報・啓発活動

「いじめ見逃しゼロ」の意識を一層高めていくため、年度はじめの電車の中吊り広告掲載、ラッピングバスの走行、横断幕、のぼり旗の掲出、県の広報テレビ番組でのPR、ラジオスポットメッセージ等による広報・啓発活動を行っています。

深めよう 絆 県民の集い

学校・家庭・地域が連携して、いじめ問題について考えたり、子どもの社会性を育んだりして、いじめ等の解消や未然防止を図るために、「深めよう 絆 県民の集い」を開催しました。今年度は、地域の特色を生かし、県民運動の地域的な広がりを目指すために、上越・中越・下越地区で開催しました。

リーフレット「スマートフォン等使用・推奨ルール」の作成・配付

リーフレット「スマートフォン等使用・推奨ルール」を、県内PTA連合会と連携して作成しました。推奨ルールを実効性のあるものとするため、有識者等によるワーキンググループを立ち上げて検討を重ね、平成27年12月に、学校をとおして県内全児童生徒の保護者に配付しました。

小中学生の保護者向けリーフレットは、中面が契約書のようになっています。また、高校生の保護者向けにはスマートフォン等のメリット・デメリット等の内容を記載しています。

ご家庭や学校、PTA研修会等で積極的に活用していただくことを期待しています。

児童生徒・保護者の方向け資料ページからダウンロードできます。

3つの推奨ルール

- 一緒に使い方の話合いをしてから、スマートフォン等を使わせます。

- 自分も他の人も傷つけない使い方をさせます。

- スマートフォン等の使用は、原則小学生は夜8時、中学生は夜9時、高校生は夜10時とさせます。

いじめや自殺防止に向けたリーフレットの作成・配布

いじめや自殺が発生している現状を踏まえ、いじめ防止や自殺防止に関する情報、いじめ等に関する相談窓口を記載したリーフレットを作成し、県内すべての小学1年生から高校3年生に配布しました。

児童生徒・保護者の方向け資料ページからダウンロードできます。

映像メッセージコンテストの開催

「いじめを見逃さない・許さない」という意識を高めるため、「いじめ見逃しゼロ」映像メッセージコンテストを開催しました。

審査の結果、小学校の部は三条市立森町小学校、中学校の部は妙高市立新井中学校、特別支援学校の部は県立高田特別支援学校、高等学校の部は県立佐渡総合高等学校佐藤夏奈さんの作品が選ばれました。

応募していただいたどの作品も、真剣に「いじめ防止」について考えている様子がうかがえました。

平成29年度メッセージコンテストの表彰については下記のPDFをご覧ください。

「いじめ見逃しゼロ」映像メッセージコンテストの表彰を行いました

最優秀作品は「映像メッセージコンテスト優秀作品」ページからご覧いただけます。

学校訪問キャラバン

「いじめ見逃しゼロ県民運動」の個人サポーター等が県内8つの中学校・高等学校を訪問し、児童生徒に対して、悩んだときの相談窓口やいじめの対処の仕方、いじめ防止のメッセージ等を呼び掛けました。

- 第8回学校訪問キャラバン

- 第7回学校訪問キャラバン

- 第6回学校訪問キャラバン

- 第5回学校訪問キャラバン

- 第4回学校訪問キャラバン

- 第3回学校訪問キャラバン

- 第2回学校訪問キャラバン

- 第1回学校訪問キャラバン

県民講座

いじめ問題や家庭教育等に関するテーマで、講演会などを行っています。

平成28年度

深めよう 絆 県民の集い

県民運動の一環として、「県民の集い」を毎年開催しています。

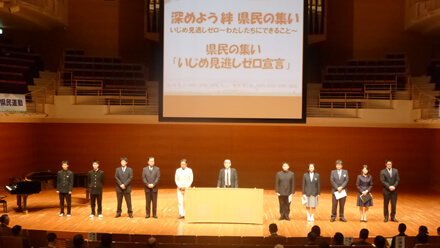

平成28年度は、いじめ防止にかかる県民運動を開始して10年の節目を迎えたことから、「深めよう 絆 県民の集い」を平成28年11月5日(土)りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館で、「いじめ見逃しゼロ~私たちにできること~」をテーマに開催しました。当日は、児童生徒、保護者、教職員、一般の地域住民など約1500名の参加がありました。

1部は、中学生による「ネットいじめ防止」の取組発表、2部は、生徒や企業・団体サポーターの皆様など11名によるリレートークを行いました。集い終了後のアンケートには、生徒会が主体となってネットトラブル防止に真剣に取り組む実践発表やリレートークでの中学生、高校生の率直で頼もしい発言に、多くの共感と賛同の声が寄せられました。3部ではリレートーク参加者の皆様が事前に考えた県民の集い「いじめ見逃しゼロ宣言」を提案し、参加者から賛同をいただきました。集いの終わりには、県立新潟中央高等学校コーラス部の皆様から、ビリーブ、瑠璃色の地球の2曲の合唱を披露していただき、絆の大切さを感じながら集いを終えることができました。

県民の集いで提案したのが、この「いじめ見逃しゼロ宣言」です。「家族はもちろん、学校、会社、地域の大人も子どもも取り組める内容にしたい。」「理想論ではなく、本当に実現できる宣言にしたい」という作成者の願いから、生まれたものです。この宣言は、集いの後、県内すべての学校に配信し、活用していただくようお願いしました。

県民の集い「いじめ見逃しゼロ宣言」

私たちは、「いじめを見逃しません 許しません」

家族はもちろん、学校、会社、地域の大人も子どももそのために

※子どもたちだけではなく、家族や社会の人も対象としたい。

※理想論的な宣言には、したくない。宣言を聞いた人が、これならできそうかなと思える宣言がよい。

- 私たちは、まず、自分を愛し、自分を大切にします。そして、同じように、周りの人も愛し、大切にします。

※自分を大切にしないと、他の人を大切にしたり愛したりできない。まず自分を大切にして、その上で、周りの人を同じように大切にしたいという思い。 - 私たちは、「いじめ問題」について、日頃からもっとみんなで話し合い、お互いの意思を伝え合います。

※「いじめ問題」については、誰でも何らかの考えを持っていると思う。それを日頃からもっと出し合い、考えていくことがいじめ見逃しゼロにつながるという思い。 - 私たちは、「つらい」と感じたら、ひと息入れます。声に出します。

※「つらいな」と感じることは誰しもあると思う。そんなときは無理しないで休もう、また、つらい気持ちを少しでもいいから声に出して誰かに伝えようという思い。 - 私たちは、いじめを見逃さないために、遠慮しないでお互いに関わり合い、声をかけます。

※いじめを見逃さないためにお互いにもっとお節介になるくらいで丁度いいのではないか。もっともっと関わり合って、声を掛け合うことを大切にしたいという思い。

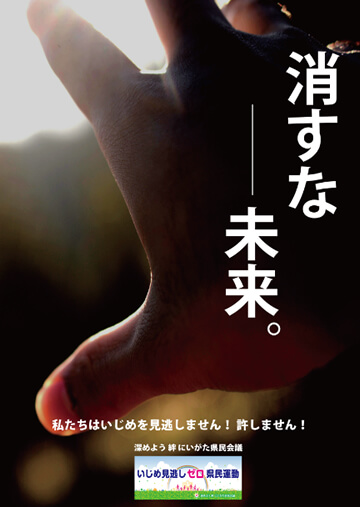

啓発ポスターコンクール

10年の節目に当たり、この県民運動を周知するため、「啓発ポスターコンクール」を実施しました。53作品の応募が有り、1次審査で、20作品を選出し、平成29年1月13日(金)、最終審査を行いました。

審査の結果、金賞には「消すな-未来」のメッセージを表した鷲尾憲人さんの作品が選出されました。 また、下記の 方々が入賞されました。これらのポスターは、今後県民運動の広報・啓発活動に活用していきます。

- 金賞:鷲尾 憲人

- 銀賞:佐藤 洸介

- 銅賞:安部 葉月

- 審査委員特別賞:安澤 愛莉 / 石井 郁也

金賞

鷲尾 憲人

銀賞

佐藤 洸介

銅賞

安部 葉月

審査委員特別賞

安澤 愛莉

審査委員特別賞

石井 郁也

県民運動のあゆみ

平成18年度、中学生を中心にいじめを苦に自殺するという事案が全国で多発し、本県でも平成18年11月、中学生が自ら命を絶つということがありました。こうしたことは二度と繰り返してはならないという強い願いのもと、平成19年度、県民総ぐるみの「いじめ根絶県民運動」がスタートしました。

いじめ根絶県民運動(平成19年度~平成21年度)

「いじめ根絶県民集会」「いじめ根絶スクール集会」等を開催するとともに、ラジオスポットキャンペーン、テレビスポットキャンペーン等で、県民への広報活動を実施し、社会全体への「いじめ根絶」の意識啓発を推進。

深めよう 絆 県民運動(平成22年度~平成24年度)

児童生徒に育てたい4つの社会性を明確にして取り組みを展開するとともに、社会全体で児童生徒の健全育成を図ろうとする気運の醸成を目指して広報啓発活動を実施。

いじめ見逃しゼロ県民運動(平成25年度~)

運動の方向性を焦点化し、改めて、「いじめはどの学校にも、どの子どもにも起こりうる」という認識に立ち、「いじめ見逃しゼロ」の意識を社会全体で共有するとともに、学校・家庭・地域が連携していじめの積極的な認知に努める「いじめ見逃しゼロ県民運動」を開始。

協賛サポーターの拡大を図りながら、広報啓発活動等を実施。 平成28年度末の構成団体は56団体、企業・団体サポーターは206団体。